***

Der Bär flattert leicht in östlicher Richtung.

***

Aus gegebenem Anlass, morgen wird in Mülheim ›Der Müll, die Stadt und der Tod‹ von Rainer Werner Fassbinder aufgeführt, erzählen wir in unserem Blog die Geschichte der ›Notausgabe‹ im eigens dafür gegründeten April, April! Verlag:

Es fing mit der falschen Entscheidung an, die eigentlich eine richtige war, uns in die Kontroverse wegen Fassbinders ›Der Müll, die Stadt und der Tod‹ einzumischen. Bereits Ende Oktober 1985 hatten Mitglieder der Jüdischen Gemeinde zusammen mit ihrem Vorstand Ignatz Bubis die Uraufführung des ›Müllstück‹s in den Frankfurter Kammerspielen verhindert, weil darin das Klischee vom ›reichen Juden‹ kolportiert wird.

Anschließend retteten sich der Intendant Günther Rühle und der Kulturdezernent Hilmar Hoffmann mit einer juristischen Finte in die neutrale Ecke: Sie ließen das Stück als sogenannte ›Wiederholungsprobe‹ aufführen, die nicht öffentlich war und nur mit einer Pressekarte ausgestatteten Kritikern den Eintritt erlaubte. Danach zog der Intendant das Stück ›vorläufig‹ zurück, woraufhin Karlheinz Braun, der Geschäftsführer des Frankfurter Verlags der Autoren und Inhaber der Verlagsrechte, erklärte, er betrachte die ›Wiederholungsprobe‹ als Uraufführung.

Hintergrund dieser für juristische Laien verwirrenden semantischen Spitzfindigkeiten: Erst nach einer Uraufführung, der Premiere, kann ein Stück auf anderen Bühnen nachgespielt werden. Und hier liegt der Hase im Pfeffer: Der Verlag der Autoren wollte das skandalisierte Stück ohne Rücksicht auf die Proteste durchsetzen. Jetzt war nicht nur von Frankfurt die Rede, sondern von Aufführungen weltweit. So sah es Anfang Januar 1986 aus, das kulturpolitische Skandalon sorgte für Schlagzeilen, nur vergleichbar mit der ›Spiegel‹-Affäre, der Ausspähung und dem Rücktritt von Bundeskanzler Brandt, den Flick-Parteispendenprozessen oder eben Kanzler Kohls schwarzen Konten.

Man fragt sich zu Recht, warum ausgerechnet der März Verlag in diese Sache verwickelt wurde, schließlich hatten wir anfänglich nichts damit zu tun. Und auch wir hielten zunächst den Bubis-Protest für eine Überreaktion und waren wie fast alle Intellektuellen der Meinung: Dieses Stück muß aufgeführt werden nach dem Motto: Die Kunst ist frei, eine Zensur findet nicht statt. Wir wußten, dass Gerhard Zwerenz mit Fassbinder befreundet gewesen war und nicht nur in seiner ›Alexanderplatz‹-Verfilmung, sondern auch in anderen Fassbinder-Filmen mitgespielt hatte. Er schrieb auch einen Roman nach dem Film ›Die Ehe der Maria Braun‹, den der ›Stern‹ abdruckte. Was nun das ›Müllstück‹ angeht, wußten wir: Fassbinder wollte den Zwerenz-Roman ›Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond‹ verfilmen, dieses Vorhaben lehnte die Filmförderungsanstalt jedoch ab. Auch eine Dramatisierung des Stoffs durch Fassbinders Schauspielkollektiv scheiterte, daraufhin schrieb er eine eigene Bearbeitung, eben das ›Müllstück‹. Sofort gab es im Römer Proteste, und Fassbinder kündigte kurz darauf am Frankfurter Theater am Turm. Danach erschien das Stück bei Suhrkamp und wurde nach Polemiken von Helmut Schmitz in der ›Frankfurter Rundschau‹ und Joachim Fest in der ›Frankfurter Allgemeinen‹ vom Suhrkamp Verlag zurückgezogen. Wir wußten also ziemlich viel, hatten das Stück aber nicht gelesen, auch den Roman von Zwerenz nicht.

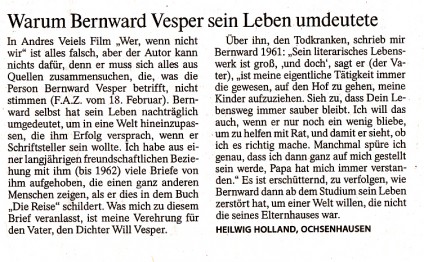

Es ist ja eine weitverbreitete schlechte Angewohnheit von Leuten, die in der Literatursuppe rühren, über Bücher zu reden, die sie nicht gelesen haben, aber irgendwie doch zu kennen glauben. Da sprießen exquisite Stilblüten, wenn zum Beispiel Marcel Reich-Ranicki im ›Literarischen Quartett‹ über Bernward Vespers ›Reise‹, tönte: »Na ja, schon literarisch sehr schwach, der Vesper, glaube ich. Ein Zeitdokument, ja gewiß.« Eben: Glaube ich! Keine Zeile von der ›Reise‹ hatte der Quasselkopp gelesen! Und so ging es mir bei Fassbinders Stück und Zwerenz’ Roman. Ich wußte, genau gesagt, nichts Genaues, hatte aber eine Meinung.

Da geschah etwas Banales, das unser vorgefertigtes Urteil ins Wanken brachte. Barbara kam vom Einkauf im Dorfladen nach Hause, den führte die wortkarge Frau Klein. Ihr gehörte auch die danebenliegende Kneipe, in der Horst Tomayer als Betriebsprüfer sein Bier trank; dieses maulfaule Mensch schmiss fast eine Szene im ›März-Akte‹-Film, das ist so schön peinlich! Tomayer redete auf sie ein, und die stand hinter ihrer Theke still wie ein Stein. Ein grandioser Dialog, bei dem diese Wirtin fast nur »hmmm« sagte. Dieser zustimmende Laut ist bekanntlich modulationsfähig, die größte Bandbreite hörten wir eines Morgens in Bayern, wir lagen noch im Bett. Der Bayerische Rundfunk dudelte weckdienstmäßig ins Halbbewußte, zwischen der Muzak liefen die Berichte vom Tage. Diesmal hatte eine Moderatorin Eltern aufgefordert, beim Sender anzurufen, damit deren Kinder etwas über den ersten Schultag nach den Ferien erzählen. Die Musik wurde runtergezogen, die Frauenstimme fragte: »Na, wie heißt du denn, und wie war dein erster Schultag gestern?« Eine helle Stimme antwortete:

»Gefällt es dir, dass die Schule wieder losgeht? Und wie heißt du?« »Hmmhiiimm.« Die Radiotante wurde unruhig: »Wer ist denn dran?« »Hmmhiiimm.« Dann wieder die Frau vom Bayerischen Rundfunk, schon ziemlich aufgeregt: »Willst du uns nicht etwas von deinem ersten Schultag erzählen? Oder sind Sie etwa die Mutter? Muß ich Sie sagen oder kann ich du sagen?« »Hmmhiiimm«, war die Antwort. Nun fragte die Moderatorin verzweifelt nach dem Alter, und tatsächlich piepste diesmal eine Kinderstimme wie aus der Pistole geschossen: »Sieben Jahre!« Aber danach ging es minutenlang weiter mit »Hmmhiiimm«. Allerdings konnte man der Modulation genauestens entnehmen, welche Erlebnisse auf den siebenjährigen Knaben gut oder weniger gut gewirkt hatten. Im Grunde war das Kind ein Tier, unser Hund Marron machte sich genauso verständlich. Nein, unser Hund war sprachbegabter!

***

***

Aus dem Laden der einsilbigen Kaufmannsfrau kam nun Barbara aufgeregt zurück und erzählte: »Stell dir vor, diese Klein, die sonst die Zähne nicht auseinander kriegt, quasselt plötzlich wie ein Wasserfall mit einer anderen Frau, und die ›Bild‹-Zeitung liegt dabei auf dem Ladentisch. ›Ei, wo komme mir dann do hie, dass die ons jetz e Deadersteck verbiede wolle?! Also dos geht wekklich zu weiht! So ebbes konne mir ons net gefalle geloß! Gelle, die sei doch alle Spekulande, die Judde!‹ Und die andere Dorffrau legte los: ›No kloar, die verdiene sich bei ons domm on dämlich, on dos alles uff onser Koste! Jo, dos gläb ich, dass die net wolle, dass dos Steck gezeicht werd, weil es jo die Woarheit iss iber dos Back! On da steht’s doch aach ganz genau‹, sie las aus der ›Bild‹-Zeitung das Zitat vor: ‚Er saugt uns aus, der Jud. Trinkt unser Blut und setzt uns ins Unrecht, weil er Jud ist und wir die Schuld tragen.‘ ›Dodebei ho die doch sälber Schold gehatt! Dass die scho wieder sovill Ifluß ho und das Steck verbiede wolle, dodro seat mer jo, dass es scho wieder vill zuvill vo dane gitt!‹ Jörg, ich bin rausgegangen, so fertig war ich, habe nichts gekauft. Diese Frau Klein hat sich doch noch nie fürs Theater interessiert, die hat noch kein Theater von innen gesehen, die kommt aus Schlechtenwegen gar nicht raus. Und jetzt ist dieses ›Müllstück‹ für sie der Anlaß, solche Hetztiraden abzulassen. Die ganze braune Scheiße kommt wieder hoch! Wahrscheinlich ist das überall so. Und deshalb ich bin jetzt auch gegen die Aufführung.«

Schlagartig war uns klargeworden: In der Sache geht es nicht um die besondere Empfindlichkeit der Juden oder die Freiheit der Kunst. Vielmehr hatte Fassbinders Schlagwort vom ›reichen Juden‹ einen antisemitischen Flächenbrand von links bis rechts ausgelöst. Der Theaterkritiker Peter Iden schwadronierte in der linken ›Frankfurter Rundschau‹ vom »jüdischen Kapital«. Joachim Fests Polemik gegen einen »linken Antisemitismus« war offenbar doch nicht so haltlos gewesen, wie ich mir das gewünscht hatte. Und natürlich flog der Deckel auch rechts vom Topf: Wilderich Freiherr von Mirbach Graf Spee, der CDU-Bürgermeister von Korschenbroich, bemerkte launig: Er müsse »wohl einige reiche Juden erschlagen, um den Haushalt seiner Gemeinde auszugleichen«. Der CSU-Abgeordnete Hermann Fellner zieh die Juden der Geldgier, weil sie Entschädigungen für die Zwangsarbeiter des Deutschen Reiches forderten. Das war eine Zäsur, eine Tendenzwende von Peter Iden über den Grafen Spee bis zur maulfaulen Kaufmannsfrau in Schlechtenwegen. Jetzt war Schluß mit intellektuellen Spitzfindigkeiten, jetzt mußte Farbe bekannt werden.

(Fortsetzung folgt)

Gerhard Zwerenz’ Sicht der Dinge kann man im Poetenladen lesen.

(BK / JS)